海南行作詩の背景

細川頼之は貞治六年(一三六七)に地蔵院を建立したあと、室町幕府第二代将軍足利義詮の遺言通り、管領として幼少の第三代義満に代わって政権を担当した。ところがそれを妬む斯波・土岐・山名氏等のライバル大名たちがクーデタを起こしたのである(一三七九年、康暦の政変)。義満は頼之をかばったが、圧力に抗しきれずやむなく領国讃岐(香川)への退去を命じた。そのときに地蔵院に立ち寄って詠じたのが海南行と題される七言絶句である。細川氏の風雅の家風はよく知られていて、頼之の和歌も勅撰集に十三首収められている。また当時頼之は、夢窓国師の弟子で五山文学の第一人者であった義堂周信と親交があり、漢詩の指導も受けていたと思われる。

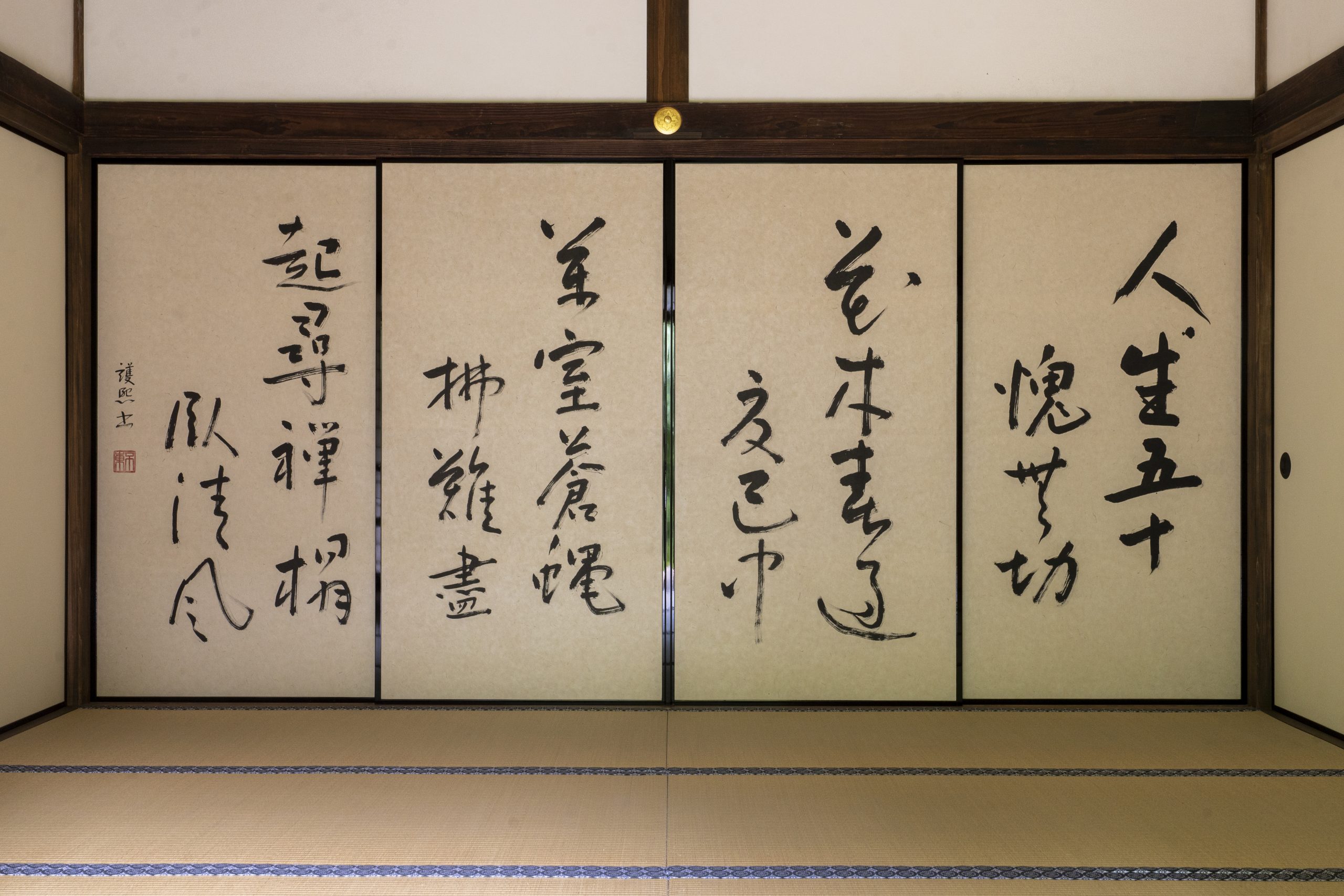

おおよその意味は 「五十歳にもなったのに功績がないことを恥じ入る。花咲く春は過ぎ去り、もう夏の半ばである。部屋いっぱいの青ばえは、いくら払っても尽きない。こんなところからは立ち去って、禅寺で清風に吹かれながら横になろう」 である。

この政変は管領に就任して十二年めの康暦元年、旧暦閏四月のことであり、この年に頼之は満五十歳になっている。青ばえとは後任の管領となった斯波義将や土岐頼康等を指すのであろう。京都を離れる前に出家し讃岐の宇多津に退去したが、早くも二年後には許され養子の頼元が帰京している。一三八九年、義満の厳島神社参詣の折には二十日間を共に過ごし、管領となった頼元の後見として幕政に復帰した。山名氏討伐にも自ら参戦し(明徳の乱)、見事復活を果たしたのである。(竹の寺倶楽部会報誌「竹林精舎」第2号正浩和尚コーナーより)